Texto: Abinoan Santiago, Dyepeson Martins

Infográficos: Bruno Fonseca

Empreendimento iniciado por Eike Batista termina com seis mortes, desemprego e crise no interior do Amapá

O movimento discreto nas ruas de Pedra Branca do Amapari não é apenas uma característica de uma típica cidadezinha do interior, a 183 km de Macapá, no Amapá. A aparente tranquilidade do município, no meio da floresta amazônica, é herança de um histórico trágico: o desabamento do porto da mineradora Anglo American em 2013, que deixou seis funcionários mortos e interrompeu o desenvolvimento econômico de toda a região.

Entre 2007 e 2014, Pedra Branca do Amapari viveu um boom econômico da mineração. A atividade, contudo, foi suspensa repentinamente em 2014, meses após o desabamento do porto da Anglo no município de Santana, a 17 km da capital. Ele era o único ponto de escoamento da produção mineral no estado, o que inviabilizou a extração em Pedra Branca.

A Agência Pública ouviu depoimentos de familiares das vítimas e de moradores do município, que ainda hoje lutam por reparação pelos familiares mortos e alertam sobre as consequências da exploração por grandes companhias mineradoras na Amazônia.

Mineração iniciada por Eike Batista terminou com morte de trabalhadores

A extração de minério de ferro em Pedra Branca do Amapari teve início com o empresário Eike Batista, à época, um dos homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. Apenas um mês depois da primeira exportação, em dezembro de 2007, ele vendeu a mina então administrada pela sua empresa MMX para a britânica Anglo American por US$ 5,5 bilhões.

Em março de 2013, contudo, parte do porto de embarque da mineradora desabou no rio Amazonas, em Santana, e afetou as operações. No mesmo ano, a indiana Zamin Ferrous assumiu o empreendimento da Anglo. No ano seguinte, a Zamin suspendeu a extração, deixando os funcionários desempregados. Hoje, a mineradora indiana está em recuperação judicial.

Sede da Zamin, abandonada com o fim das operações após desabamento do porto que escoava minério. Foto: Abinoan Santiago/Agência PúblicaA Anglo American justificou a venda pelo fato de “em uma revisão global de portfólio em 2012, a mina no Amapá foi considerada como ativo não essencial no Brasil”. Nenhum representante da Zamin – que acumulou uma dívida de mais de R$ 1 bilhão com trabalhadores, empresas e bancos – foi encontrado pela reportagem. A Pública entrou em contato com os advogados da empresa por telefone e e-mail, mas não houve retorno. À beira da falência, até o site da mineradora saiu do ar.

Além de danos econômicos e sociais, a mineração no estado deixou famílias em luto pelos seis funcionários mortos no desabamento do porto particular da Anglo. Apesar de o acidente ter ocorrido há quase oito anos, até hoje as causas não foram esclarecidas para os parentes das vítimas.

O Ministério Público do Amapá (MP) denunciou a Anglo e quatro diretores da empresa pelas mortes dos trabalhadores e crimes ambientais ocorridos após o desmoronamento. Como explicou o promotor Adilson Garcia, responsável pela denúncia, o MP utilizou a lei 9.605 para responsabilizar criminalmente a empresa por crimes ambientais. Segundo a denúncia, a empresa não tomou as medidas necessárias para evitar a tragédia e os dirigentes da Anglo tinham acesso a estudos que mostravam a necessidade de investimentos em segurança no cais, devido à instabilidade do solo provocada por um outro acidente em 1993. A denúncia foi protocolada em 2020 e tramita na 1ª Vara Criminal de Santana. O processo ainda está em fase de citação, ou seja, os réus estão sendo notificados sobre as acusações.

No mesmo ano da tragédia, um laudo da Polícia Técnico-Científica do Amapá (Politec) apontou que a falta de estruturas de contenção adequadas junto à margem do terminal portuário foi a principal causa do desmoronamento. A empresa contestou o laudo e apresentou relatórios que alegam “causas naturais”.

Segundo a Politec, houve sobrecarga de operações de transporte e embarque de minérios, além de estoque de material próximo ao rio Amazonas. “Nunca houve estoque de minério às margens do Rio Amazonas. As pilhas ficavam em locais adequados e licenciados para tal”, disse a empresa por meio de nota.

|

| Porto que desabou era utilizado para escoar minério extraído no interior do Amapá |

Parentes de trabalhadores mortos denunciam ocultação do acidente

A Pública conversou com exclusividade com familiares de ex-funcionários mortos no desabamento, que afirmam que outro desmoronamento teria acontecido um mês antes do desabamento do porto. Segundo os relatos, o acidente teria sido encoberto pela Anglo.

“Um mês antes do acidente, o meu marido chegou todo sujo em casa, com barro até o meio das canelas, porque havia deslizado o porto. Todos os empregados de lá sabem disso. O diretor da empresa disse que iria colocar uma barreira ali. Não fez”, conta emocionada Rosiane Quintela, de 44 anos. Ela perdeu o marido, Pedro Ribeiro, que morreu aos 35 anos.

A viúva faz acompanhamento psicológico diariamente e toma remédios controlados por conta do trauma causado pela morte do companheiro. Devido ao estresse pós-traumático, ela dorme pouco e não consegue mais trabalhar.

A entrevista foi realizada no início da tarde antes de mais uma consulta psiquiátrica. Rosiane ressaltou várias vezes a saudade que sente do marido, ao relembrar as últimas conversas com ele, com quem estava casada havia 15 anos. “Ele estava sempre preocupado com a gente.”

As olheiras refletem as noites de insônia pensando no acidente. Pedro atuava como tradutor e conseguiu o emprego com o apoio da esposa, que o incentivou a concluir o curso de licenciatura em letras (inglês) na Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Com as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, Rosiane conta ter ficado acampada em frente ao escritório da empresa, em Santana, por mais de uma semana até que o corpo do marido fosse encontrado. “O que as pessoas não entendem é que são sete anos de luta na minha vida.”

O acidente que teria ocorrido um mês antes do desabamento do porto foi relatado também por Eglison Nazário, segundo a mãe dele, a dona de casa Deuzarina Vilhena, de 62 anos. Eglison era funcionário da empresa e morreu pouco depois de ter completado 28 anos.

Deuzarina mora com a filha em um bairro próximo ao antigo escritório da Anglo American. Ela precisou se mudar para o local por não conseguir morar sozinha na casa onde passava a maior parte do tempo com o filho que, segundo ela, “era um sonhador”.

Eglison ia para o trabalho de bicicleta e, apesar do salário baixo, sempre ajudava a mãe com as contas de casa. Ele deixou um filho de 12 anos, que permaneceu sentado em uma mesa atrás da avó durante a entrevista.

“Um dia caiu um pedaço [de terra]. […] quem tava trabalhando bateu a foto [do desabamento]. Aí eles foram obrigados a apagar a foto para não mostrar o que tinha acontecido”, relatou a dona de casa, que fez a primeira e única tatuagem no corpo em 2014, quando decidiu ter o nome do filho no braço esquerdo.

Segundo ela, Eglison disse que no local do pequeno desabamento a empresa mandou os funcionários jogarem terra e areia para esconder o acontecimento dos órgãos de fiscalização. “Ele disse: ‘Mãe, eu só tenho medo de uma coisa. Se vier a acontecer um acidente, aí no porto. Se for à noite, quem tiver trabalhando não vai escapar.”

Familiares de vítimas lutam por reparação na Justiça

Deuzarina, que trabalha como dona de casa, faz acompanhamento psicológico, chora muito e passa mal ao falar sobre a morte do filho, que era responsável por transportar amostras de minério e manganês na área do porto. A idosa precisou entrar na Justiça para garantir o pagamento do tratamento psicológico pela empresa. No entanto, a decisão só é válida até 2023. “E como a minha mãe vai ficar depois?”, afirma a irmã de Eglison, que hoje mora com a mãe. Ela pediu para não ser identificada na reportagem.

As famílias das vítimas receberam indenizações da empresa, mas o valor não foi divulgado. “Foi o suficiente para comprar a minha casa”, disse um familiar que preferiu não se identificar. Contudo, os parentes lutam por uma pensão vitalícia da Anglo para os filhos dos funcionários mortos. Após intensas negociações, foi firmado somente um acordo educacional para garantir o pagamento dos estudos dos filhos.

Para o cumprimento do acordo, porém, “há grandes burocracias e estresses para todos”, segundo Rosiane. Várias vezes por mês ela precisa entrar em contato com uma representante da empresa para solicitar a compra dos materiais didáticos necessários para a filha, que cursa odontologia. “Impotência. É como eu me sinto.”

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as responsabilidades sobre o desabamento do porto. Entramos em contato várias vezes por meio de mensagens e ligações com o relator, o deputado Jory Oeiras (DC) e com a deputada Cristina Almeida (PSB), que é membro da CPI. Apesar das solicitações, os parlamentares não deram informações sobre o andamento do processo.

|

| Porto da Anglo segue em ruínas sete anos após o desabamento. Foto: Dyepeson Martins/Agência Pública |

A Anglo Ferrous Brazil informou que, desde 2013, paga os planos de saúde odontológico das esposas e dos filhos dos trabalhadores mortos no acidente e que continuará o pagamento até 2023. A empresa disse ter melhorado a assistência às famílias, atendendo demandas como mudança de plano de saúde e inclusão de cursos de línguas e transporte escolar.

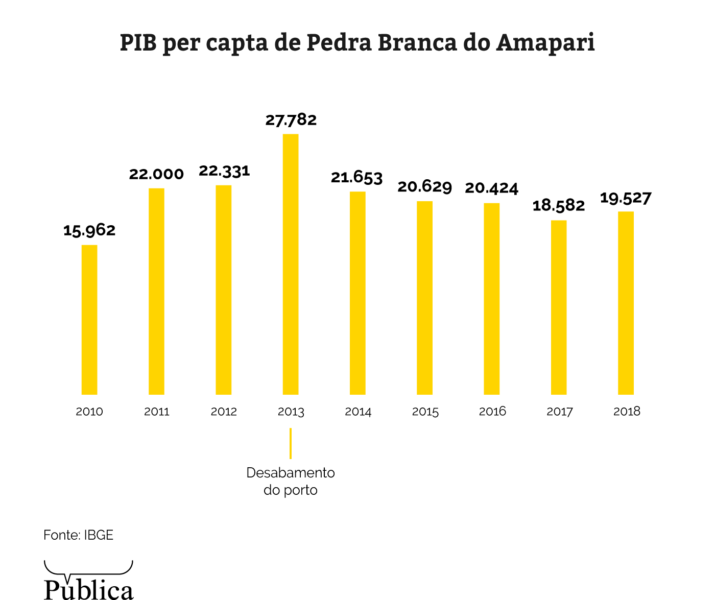

A Anglo Ferrous ressaltou que o acordo oferecido segue uma “regra justa e equilibrada” e reforçou que o desabamento no porto foi causado por eventos “absolutamente imprevisíveis, sem qualquer responsabilidade da empresa”. O argumento não é suficiente para os irmãos, filhos e pais das vítimas da tragédia. Durante a entrevista, Rosiane segurou forte um porta-retrato com a foto do marido. Para ela, a responsabilização criminal da mineradora não traria de volta a vida de ninguém, mas serviria para apagar o sentimento de impunidade. “É horrível. Eu olho para a foto do meu esposo e lembro dos que foram acidentados e vejo as famílias como estão hoje, os filhos como estão. E se tu me perguntar ‘como se concluiu tudo isso?’, não se concluiu!” Do “boom econômico” a uma cidade na misériaApós a suspensão das atividades, a Zamin deixou para trás uma estrutura gigantesca que chegou a impulsionar a criação de um “eldorado amapaense”, verdadeiras ruínas no meio da selva. No local onde funcionava a sede da empresa, há um ambiente ocupado por mato, maquinários pesados e sucata. O portão de entrada foi substituído por pedaços de madeira colocados em cima de barris enferrujados. Três homens que estavam em uma guarita impediram a entrada da equipe de reportagem e solicitaram os nomes e números de telefone dos repórteres. Pelo tom de ameaça na abordagem, a equipe precisou se retirar do local, que fica em uma área isolada, a 13 km do centro da cidade. “A gente gostava de ver o trânsito de pessoas aqui. Era um fluxo de gente muito grande, tinha gente de todo o Brasil”, contou o motorista Alan Monteiro, de 52 anos. Ele trabalhou por cinco anos para as empresas de mineração e foi uma das mais de 2 mil pessoas demitidas após a Zamin anunciar em 2014 a paralisação repentina das atividades alegando “término da capacidade de estocagem de minério de ferro” em Santana. Lojas vazias: fim repentino da mineração levou a crise econômica e pessoas desempregados. Foto: Dyepeson Martins/Agência Pública A medida transformou a rotina da cidade que, após o crescimento econômico impulsionado pela atividade mineral, teve um aumento populacional de quase 300%, saltando de 4 mil para 13 mil habitantes somente durante o ciclo mineral entre 2007 e 2013, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, a estimativa é que a população de Pedra Branca seja de 17 mil pessoas. À época, a prefeitura do município informou que a paralisação da mineradora representava uma queda de quase 35% na arrecadação. Poucos meses depois, a situação piorou ainda mais com o fechamento de estabelecimentos comerciais afetados pela crise financeira. A capacidade de investimentos da prefeitura de Pedra Branca do Amapari, antes da mineração, em 2005, era de R$ 5 milhões. Subiu para R$ 67 milhões em 2012 e caiu para R$ 47 milhões no ano seguinte à saída da mineradora da cidade. O Produto Interno Bruno (PIB) per capita também caiu drasticamente. No apogeu da mineração, em 2013, eram de quase R$ 28 mil. O indicador passou para R$ 18 mil em 2017, último dado disponível.

|

O motorista mora em uma rua sem asfalto próxima à saída da cidade. Nós o encontramos em frente à residência porque, na sala, a filha fazia aula de reforço com um professor particular. A preocupação com os estudos da adolescente aumentou após o pai ter presenciado o declínio econômico da região. “Quero uma vida diferente pra ela.” Com a demissão, ele decidiu tentar a vida em outros estados e chegou a juntar dinheiro para montar uma pequena loja de materiais de construção em Macapá. O empreendimento não deu certo e, há um ano, retornou com a família para Pedra Branca do Amapari. “A gente tá recomeçando.”

“Famílias inteiras foram criadas com a expectativa da mina e se dissolveram por causa da suspensão”, explica o pesquisador Rodson Juarez, que abordou os impactos econômicos e sociais da mineração na cidade no mestrado em Desenvolvimento Regional na Universidade Federal do Amapá (Unifap). Segundo o pesquisador, como as empresas terceirizadas responsáveis pelos serviços de transporte, alimentação e aluguel de equipamentos foram afetadas, houve consequências em outros setores da cadeia econômica. “Quanto mais atividade econômica, maior a atividade agrícola para abastecer os restaurantes, por exemplo”, esclarece.

Empreendedores locais veem naufragar investimentos de uma vida

Os reflexos do abandono podem ser observados próximo ao centro da cidade, onde há um hotel erguido para hospedar, principalmente, trabalhadores do setor mineral. Somente um dos 91 quartos estava ocupado quando a reportagem visitou o local.

A estrutura, que custou cerca de R$ 4 milhões, mantém-se com o valor de pequenas diárias. No estacionamento, há carros desmontados pelo proprietário em uma medida desesperada para conseguir dinheiro. Ele comprou os veículos de uma das empresas terceirizadas que deixaram a região e ainda hoje vende as peças para pagar as contas. “Quando soube do fim, chorei porque aconteceu do nada [a demissão em massa] e investi tudo o que possuía. Abaixei a cabeça e comecei a chorar. Demiti todo mundo e virei o vigia, o zelador, o recepcionista”, contou o empresário Ocir Lobato, de 57 anos.

Não muito longe do hotel está o prédio onde funcionava o maior restaurante da cidade, o Ouro Preto, em alusão à cor do ferro. Atualmente, o espaço é alugado para eventos e passa a maior parte do tempo com as mesas e cadeiras empilhadas. O fluxo de pessoas atrás de uma boa refeição diminuiu “da noite para o dia”, segundo Eliana Silva, de 53 anos.

Há décadas, ela largou tudo no Pará para trabalhar como cozinheira em um restaurante em Pedra Branca do Amapari. O negócio cresceu e ela decidiu montar o próprio empreendimento, que disparou nas vendas ao fechar contratos de R$ 200 mil mensais com as mineradoras que passaram pela cidade. Com o dinheiro, conseguiu pagar as faculdades de direito e medicina da filha, além de adquirir imóveis que atualmente aluga e de onde vem a maior parte da renda. “Foi da noite para o dia. Eu servia mais de 400 refeições diariamente. Depois eu não vendia mais nem café”, disse Eliana, recordando os momentos de angústia em meio à queda nas vendas. “Ninguém estava preparado para isso.

Em 2019, o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público Estadual (MPE) e a Anglo American assinaram um Acordo de Composição de Danos para os municípios afetados pela tragédia. Eles devem receber R$ 47 milhões para aplicações em projetos de educação, cultura, saúde e infraestrutura. Em nota, a Anglo informou ter depositado o dinheiro judicialmente, embora não haja prazo para o início das obras.

Andando pelas ruas, a reportagem encontrou praças tomadas pelo mato, vias sem asfalto e sem calçada, além de muita pobreza nas regiões mais periféricas. Boa parte dos habitantes vive da agricultura e de bicos, fazendo limpeza de terrenos e trabalhos domésticos. Apesar disso, é comum encontrar pessoas em frente às casas conversando em tom de saudade sobre “a época boa” do município.

“A anglo sabia que havia uma riqueza muito grande e se aproveitou da alta do preço do minério de ferro para abastecer mercados, como o chinês e o australiano. […] Mas instituições estatais não estão interessadas no bem-estar da cidade, e sim no bem-estar do capital”, analisa o pesquisador Rodson Juarez sobre as heranças deixadas pela extração de minério.

|

| Ferrovia concedida por meio de propina no Amapá. Foto: Abinoan Santiago/Agência Pública |

Extração de ferro no Amapá é herança de Eike Batista

Para compreender o negócio de extração de ferro em Pedra Branca do Amapari, é preciso voltar no tempo a 2003 e a um nome conhecido da política e economia brasileira: Eike Batista. Na época, ele criou a mineradora MMX Amapá, a primeira a investir na extração de ferro em Pedra Branca do Amapari.

Para operar no Amapá, Eike Batista adquiriu a estrutura da antiga mineradora Indústria, Comércio e Mineração (ICOMI), que atuou entre 1946 a 1999, extraindo manganês em Serra do Navio. No pacote estavam o pátio de estocagem, sede administrativa, o porto particular em Santana — na margem esquerda do Rio Amazonas — e a Estrada de Ferro do Amapá (EFA). A ferrovia, de 194 km de extensão, entrou no montante por também passar por Pedra Branca do Amapari.

O ex-bilionário demorou três anos para se instalar no Amapá. Depois disso, em menos de um ano após o início da construção da estrutura em Pedra Branca do Amapari, a mineradora de Eike Batista já iniciava a primeira extração de ferro, com a comunicação da operação ao mercado em 19 dezembro de 2007.

Contudo, apesar da previsão audaciosa de 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com uma vida útil de 20 anos, Eike desistiu do Amapá. Ele vendeu a MMX para a britânica Anglo American por U$ 5,5 bilhões, que além do projeto amapaense, ainda incluía a MMX Minas-Rio. Apesar da mineradora britânica se mostrar entusiasmada com o projeto, o pico da exportação de ferro ocorreu apenas cinco anos depois, em 2011, quando atingiu a sua exportação máxima de 6 milhões de toneladas, o equivalente a R$ 896,9 milhões.

Até hoje, permanecem dúvidas sobre causas do desabamento

Sem ainda uma solução para o retorno da mineração, as estruturas que um dia foram do império de Eike Batista vivem em total abandono. Nem vigias existem nas áreas para proteger e amenizar o dano causado por vandalismo.

Porto que desabou em Santana

A reportagem teve acesso à sede administrativa em Santana e verificou que os vagões e locomotivas dos trens que transportavam o minério estão enferrujados e cobertos de matos. O mesmo acontece com o maquinário, que se encontra depredado, servindo apenas de abrigos para cachorros e gatos no pátio da mineradora.

Isso refletiu diretamente no entorno da estrada ferro. Sem ter para onde ir e desempregados, moradores fincaram construções a centímetros do trilho. Outros ergueram as casas em cima de onde deveria passar o trem. É o caso da dona de casa Rosa Carvalho, de 34 anos, mãe de três filhos. O marido é pedreiro e perdeu o emprego de carteira assinada durante a pandemia. A família teve que escolher entre a comida e o aluguel da casa que mantinham no bairro Marabaixo, a 6 quilômetros do atual lugar onde moram, em cima da ferrovia em Santana.

|

| Casas foram construídas em cima de ferrovia. Foto: Abinoan Santiago/Agência Pública |

MP acusa ex-presidente da Assembleia de receber propina de mineradora estrangeira

Para operar no Amapá, além de comprar a estrutura particular da Anglo, o grupo indiano Zamin precisou articular a concessão da Estrada de Ferro do Amapá (EFA), propriedade do governo do Estado. A estrada é a responsável por possibilitar que o minério extraído no interior do Amapá chegue ao porto de Santana, de onde acontecia a exportação. Toda essa negociação, segundo o MP do Amapá, teria ocorrido a partir do pagamento de propina. A afirmação está numa Ação de Improbidade Administrativa promovida pelo MP do Amapá, desencadeada a partir da operação Caminhos do Ferro, deflagrada pela Polícia Civil (PC) com apoio da Federal (PF) e Civil em 2016. A Pública teve acesso aos documentos da operação, iniciada após investigação do próprio MP. Respondem ao processo de improbidade administrativa o deputado Júnior Favacho, a Zamin, Anglo e empresários. A ação tramita na Justiça Estadual do Amapá desde 2017. A investigação do MP utilizou a delação de uma figura-chave nas negociações: o servidor público Rudá Nunes, que teria marcado encontros entre representantes da mineradora indiana e políticos amapaenses, incluindo Favacho. De acordo com as informações prestadas por Nunes ao MP e à PF, tudo teria começado em 2013, quando ele teria sido procurado por um velho amigo, o advogado Daniel de Magalhães, que vive em Londres. Ambos se conheceram quando eram crianças em Brasília. Nunes é filho do ex-governador do Amapá Janary Gentil Nunes (1944 a 1955) e sobrinho do ex-deputado federal Coaracy Nunes (do extinto Partido Social Democrático, criado em 1987), o que o fazia circular entre a elite política da capital federal e do estado amapaense, algo que até hoje o coloca como uma pessoa com bom trânsito entre os gabinetes de autoridades. Nunes seria uma isca para Magalhães chegar ao então presidente da Assembleia, Júnior Favacho. Inicialmente, Nunes teria marcado agendas, a pedido do amigo de longa data, com autoridades da prefeitura de Macapá, de Santana e do governo do Amapá – comprovantes de que as reuniões teriam de fato ocorrido foram apresentados ao MP. Em seguida, Nunes teria marcado uma reunião de Magalhães com o então presidente da Assembleia, Júnior Favacho. Segundo a investigação do MP, Magalhães teria se encontrado com Favacho no Naoum Plaza Hotel, um dos mais badalados de Brasília, em 9 de outubro de 2013, mas a reunião não teria chegado a um acordo. Após a recusa inicial, ainda segundo o MP, no dia seguinte, Favacho e Magalhães teriam chegado a um acordo de 5 milhões de dólares. Segundo a investigação, em seguida, o próprio dono da Zamin, o bilionário Pramod Agarwal, chegou pessoalmente a Macapá, hospedando-se na única suíte presidencial do hotel Amazon Plaza. De acordo com o depoimento de Nunes, aconteceram negociações de 14 a 18 de outubro entre Favacho, assessores da Assembleia, Magalhães e executivos da Zamin. Neste tempo, Favacho editou um ato da Mesa Diretora, datado de 16 de outubro, transferindo o controle da ferrovia à Zamin. Comprovante de depósitos na conta de DanielDe acordo com a ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público, a Zamin teria transferido os valores das propinas para a empresa brasileira Genpower Energey, do ramo de eletricidade, que, por sua vez, teria repassado os valores a um assessor parlamentar de Favacho. O depósito teria acontecido em duas parcelas. A primeira, de R$ 5,3 milhões, em 16 de outubro. A segunda dois dias depois, de R$ 5,2 milhões. O assessor parlamentar teria feito um recibo de honorários em nome da empresa, mas a investigação afirma que nunca houve a prestação do serviço. Documento da compra dos caminhõesNa fase de investigação, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária, em Macapá, Santana e Rio de Janeiro, sede da empresa Genpower. No processo, Favacho foi acusado de improbidade administrativa. Além dele, respondem a Zamin, Genpower e o seu proprietário Marcos Antônio Grecco, Daniel dos Santos Dias, e Jean Alex Nunes. A Pública entrou em contato com os advogados dos réus da ação de improbidade administrativa por telefone, e-mail e WhatsApp, mas nenhum quis comentar o caso. Nas defesas prévias apresentadas no processo de improbidade, os réus negam as acusações formuladas pelo Ministério Público. Para o MP, Rudá Nunes é testemunha no caso porque apenas marcou a reunião entre Magalhães e Favacho, o que não configura crime. Já Magalhães, que reside no exterior, não é réu na ação de improbidade administrativa proposta pelo MP. Procurado pela reportagem por e-mail, ele não quis se manifestar. Fonte: A Pública

Deixe um comentário |

Nenhum comentário:

Postar um comentário